シネマート六本木で。東京国際映画祭アンコール上映会で、アゼルバイジャン映画「ナバット」を観る。アゼルバイジャンの映画、初めて観た。帰ってから地図で位置を確認。

詳細はこちら

ナバットとは、女性の名前。小さな村の、そのまた外れに病床につく夫と共にひっそり暮らすナバット。生活の糧は、飼ってる牛のミルクを村にいる身内に売りに行くこと。牛に牽引させる荷台しか移動手段を持たず、毎日、ミルク瓶を手に抱えて歩いていく。どうやら戦争が起こっており、小さな村やナバットも無関係ではないこと、ナバットの息子は戦地に行き帰ってこないこと・・・が、徐々に提示されていく。いつものようにミルク売りに行ったある日、小さな村がもぬけの殻になっていることに気づく。やがて本当にひとりになったナバット。ナバットを演じるのはイランの高名な女優とのことで、後半はほとんど一人芝居になる。

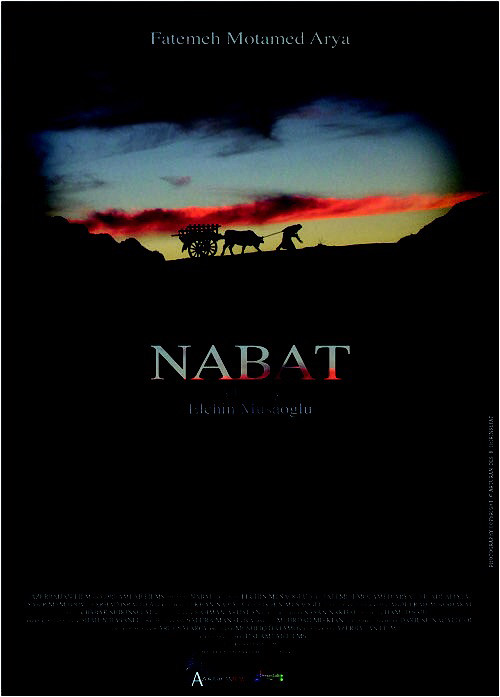

アンコール上映でキャッチできたことを喜ぶものの、これは六本木ヒルズのスクリーン7で観られたら、さらに素晴らしかったのだろうな。夕焼けの中、荷台と共に歩く影絵のような姿、ベルイマンの映画を思い出した。月の輝く夜に、狼の吠える声が響き、昼は何度も夜になる。

血や銃、兵士たちといったあかさらまな表現はないけど、戦時中の母性を丁寧に描くことで、遠まわしに反戦映画になっている。後から思い起こすに、あれは反戦映画だったね。という映画が好きで、「かくも長き不在」もそういう映画だった。「ロシュフォールの恋人たち」もかなり遠回しな反戦映画だと思ってる。チェ・ゲバラの肖像が、自由と革命の象徴として効果的に画面に現れ、こんな辺境でも、彼は強いアイコンなのだな。

何十年も繰り返してきた日々の動作を今日も繰り返し、それが母親だから、という表情で息子を待つことも、罠にしとめた狼を殺生せず、共に生きていくことを選択することも、ナバットの母性のよるところなのだろう。「どうして逃げないの?」と狼に尋ねる表情は、同時に私は当たり前にここに居るけれど、という前提を含んでおり、忘れがたい。