GWは早めに休みをもらって、さっさと東京脱出。普段の映画活動を京都で。到着後、お昼を食べ、速やかに最初の映画館へ。木屋町あたり、高瀬川沿いにある旧・立誠小学校。93年に廃校になった小学校が再活用されている。3階に立誠シネマプロジェクトが運営する映画館あり。

学生時代、既に廃校になっていたここの校庭で、ファッションショーか何かを観た記憶が・・・。

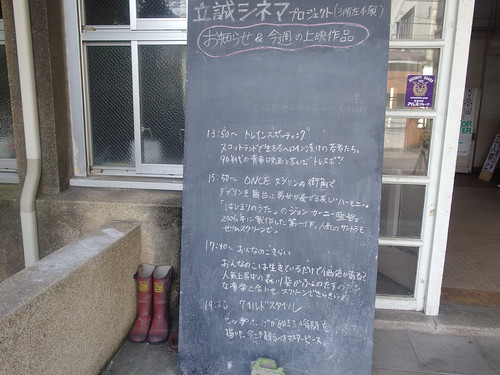

映画のプログラムはミニシアター的ラインナップ、

特に日本の若手監督の紹介に力を入れているとのこと。

1階。「映画原点の地」とあるのは、サイトによると「1895年に発明されたリュミエール兄弟のシネマトグラフが、その2年後、1897年にパリから日本へ輸入されます。「最初の映画」であるとされるシネマトグラフが日本で初めて投影されたのが、ここ元・立誠小学校の地。当時は京都電燈(現・関西電力)があり、その場所で日本初の「映画」の試写実験が成功したことから、日本映画原点の地とされています。」とのこと。

立誠小学校の卒業写真展、というのをやっていて、これが一番古かったかな。明治30年度の卒業生全員。校舎の建物は昭和3年(1928年)に建てられたらしいので、古い校舎に通ってた人たちかな。

学校の名残が・・。というより、学校そのもの。

中に入るのは初めてだったけど、思った以上に学校そのものだった!

卒業生の記念制作っぽいの。

下にある、模擬店ののぼり、みたいなのは昔、

学校で使ってたものがそのまま置かれてるのだろうか・・。

廃校なので、基本的にどこも水道は通ってなくて、

唯一、1階にあるトイレだけ使えるみたい。

映画館は3階なので、映画の途中にちょっとトイレ・・・という感じでは中座しにくい。

気の済むまで1階探検したので、いざ階段を上がる。踊り場に映画のポスター。

3階に到着するとシネマの看板。

目に映るものが興味深すぎて、なかなかシアター入口に辿り着けない・・・。

これは、電話・・?

自分の影が映ったので、撮りながら、

この世にはきっと shadow selfie という言葉があるに違いない。

と考えて、調べてみたら案の定、あった。

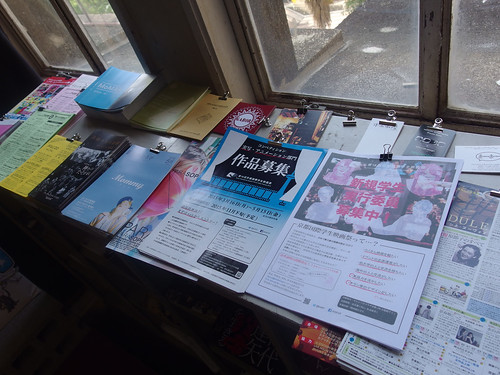

いざシアター入口へ。関西圏の映画館のフライヤー多し。

デザインの綺麗なものをいくつかもらった。

これは映写室の入口だったかな。

チケットを買い、ロビーでのんびり。窓際にソファもあった。

うちの部屋にあるソファに似てて親近感。

チケットも何もかも、手作り感たっぷり。

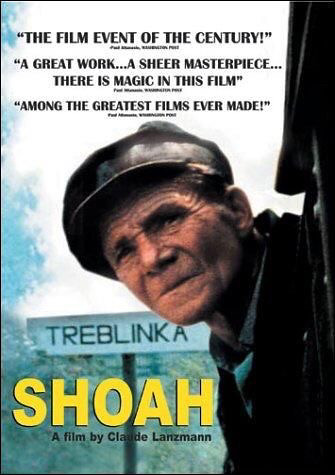

日本映画に力を入れているとのことなので、「おんなのこきらい」を観たかったのだけど、時間が合わなかったので見逃していた「ONCE ダブリンの街角で」を観た。この物語はどうやって閉じるのだろう、と思っていたら、そこで終わるのか・・・というところで終わった。おそらくこの映画は、映画に流れる音楽、歌にぐっとくる人には特別な映画になるのだろう。私はわりと映画に流れる音楽について不感症気味で、物語を語るための道具として音楽が大きな比重を占める映画がわりと苦手、ということに最近気づいた。

上映室は座席は50席ぐらいかな・・?廃校の再利用ということで、映画用に作られた場所ではないので周囲の音など気になるかな・・と思ったけど、気にならず、なかなか観やすくて集中できた。周囲にレストランや喫茶店、駅も近いし、京都の映画館の中でも特にアクセスのいい場所にある。今、自分が京都にいたらかなり通うだろうな。