先日、東映試写室で観せていただいた「女が眠る時」。

プレスシートをいただき、表参道の駅に貼られたポスターも毎朝見ており、デザインどれも美しく、日本映画離れしている。監督はハーヴェイ・カイテル主演「スモーク」でお馴染みのウェイン・ワン監督。「ノルウェイの森」や、一部日本の場面があるエドワード・ヤン「ヤンヤン 夏の思い出」など、外国人監督の撮る日本って、日本のように見えない。どこか異国の架空の街に見える。そう考えると普段、これは東京の景色、これは京都と目に映るものを認識するときに、日本人として生れながらに刷り込まれている意識が何かしら作用するのだろうか。景色は景色としてただそこにあるのに、見ている側の見方で全く違って見えて、それがカメラを通しても反映されるのかしら。

「女が眠る時」は伊豆あたりが舞台のはず。登場人物の誰からも世俗の匂いがしないから、プールサイドやホテルの場面は架空の街Xの風景に見え、カメラが街に出て商店や道路を捉えた時、見慣れた古びた漢字の看板たちに目が驚いた。ああこれは日本だった、と。

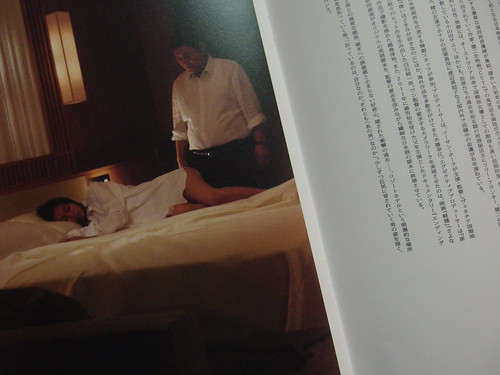

作家の夫、編集者の妻がリゾートホテルに滞在し、老いた男と若い女の一組に目を留める。老いた男は若い女の眠る姿を映像に記録する。好奇心から作家は彼らを追いかけ、虚と実が入り混じり始める。作家に西島秀俊、老いた男にビートたけし。これだけで観たくなる映画好きは多そう。

しかし私にはなかなか退屈で、試写室にいた周囲の方々も始まった途端に眠る人多数。ミステリアスを装いたいふうのショットが積み重なっていくだけ。「ノルウェイの森」でも思ったことに、外国人監督が日本語で映画を撮る時、小説をそのまま読んでいるような不自然な台詞になるのは、単に言語の壁のせいなのだろうか。俳優2人の魅力に対し、女優陣(忽那汐里、小山田サユリ)の魅力が貧弱すぎ、2人ともファムファタールを気取りたいだけの普通の女にしか見えず、忽那汐里に至ってはずぶ濡れで走り回る痩せ細った犬のようだった。では女優、誰がキャスティングされれば映画を冒涜しなかったのかと問われるとすぐ名前が出てこないけど、この物語の中で女たちは男たちの添え物ではなく、そのミステリアスさが物語を牽引し掻き乱すほどの存在なのだから、ビートたけしや西島秀俊と並んで遜色のない女たちが選ばれなければならなかった。特異な存在感を最後まで扱いきれなかった消化不良感の残るビートたけしといい、観終わった印象は「西島秀俊が一生懸命立ち回って頑張ってた」だったな。

物語としては日本映画で全国公開されるものとしては難解かもしれないけど、ヨーロッパ映画や映画祭の観客なら好きな人はハマるかも?ただのリゾートホテルがSFのように映ってるのはそれだけで面白い映像だったから、悔やまれるはキャスティングと脚本……それって映画の大部分…。褒め言葉が出てこず心苦しくもあるけど、西島さんはこねてもこねてもまとまらない材料をなんとか形にしようとハンバーグのつなぎのような頑張りをみせていた(褒め言葉)…!2月27日から公開とのことです(この文章の閉じ方よ…)。