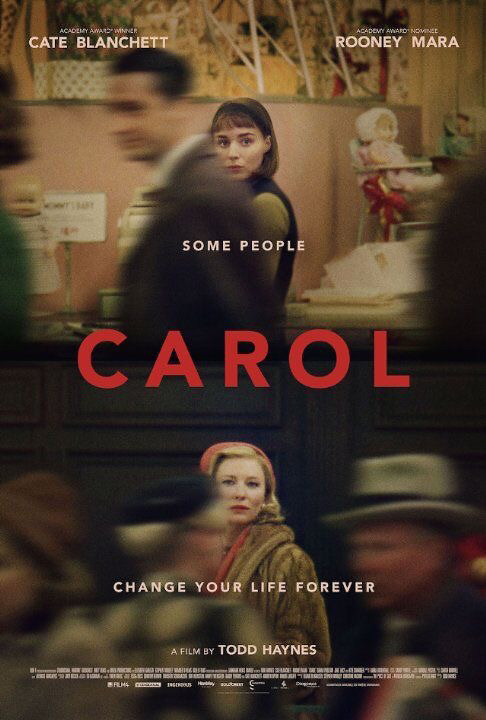

TOHOシネマズみゆき座で。トッド・ヘインズ「キャロル」、去年のカンヌの記事を読んでから楽しみにしていた。女性同士の恋の物語でケイト・ブランシェットとルーニー・マーラが主演というだけで観る理由がありすぎる。

ケシシュ「アデル ブルーは熱い色」の記憶が強いせいか、起伏の激しい物語なのかな?と思っていたけど、そうではない。盛り上がりがあるようなないような、抑制の効いたトーンが最後まで貫かれていた。そのせいか、余韻が長く続いている。

原作者パトリシア・ハイスミス本人の実話なのだそうだ。50年代、同性愛は問題視され、小説はペンネームを使って世に出された。2人の女性は周囲の目を意識しながらも、自分の意思に従って生きたい欲望に素直であろうとする。ホッパーの絵が動いているかのような映像、50年代アメリカを再現した美術に衣装、見どころはたくさんあるけれど、2人の女優を観ているだけで映画を観る悦びに満たされる。大画面を長時間支配する権利のある女優とは、こんな2人のことだろう。

ケイト・ブランシェット、もはや適した賞賛の言葉すら探せない。露わになった背中は雄々しい厚みがあり、背負ってきた、背負うだろう重圧もキャロルなら投げ飛ばせる、と確信できる強靭さ。そしてルーニー・マーラ!とても好きな女優さんなのでキャスティングを知った時からケイトより楽しみだった。テレーズの役はミア・ワシコウスカが最初選ばれ、降板によりルーニー・マーラが選ばれたようで、キャスティング担当の人、私と女優の好みが同じ。ミア版も観てみたかったけど、テレーズのイノセントさはルーニー・マーラが適役ではないかしら。ミアだともっと腹に一物ありますが?というテレーズになったのではないかと思う。

50年代を生きるルーニー・マーラは、

「麗しのサブリナ」(1954年)の、パリに行って変身する前の素朴なサブリナや、

「パリの恋人」(1957年)の、モデルにスカウトされる前の実存主義かぶれのジョーに似ていた。

どれも50年代、テレーズがオードリーのよう、ということに加え、何か・誰かに出会って磨かれたならぴかぴかに光るだろう鈍い輝きを奥に秘めたイノセントな原石ということが似ている。思慮深さから迷いも多く、メニューすら自分で決められないテレーズが、キャロルによって磨かれ意思を持つ大人に変化していくさまは、女性同士ということは横に置き、クラシカルで普遍的な恋の物語だった。

男たちはとことん魅力のない存在で、成瀬の映画を観てるようだわ…夫の肩の向こうに森雅之が見える…(目ごしごし)…けれど、50年代ハリウッド・クラシックを観ても、男と女のお伽話のような物語ばかりだし、女性同士の恋はこれほどタブーだったのだろうと想像すると男たちの描写にも納得できる。

ある日突然、空から降ってきて、唐突な別離があったとしても、運命の2人であれば必ずまた出会う。恋とはこんなものかしら?と思い出したり、夢みる気分にさせてくれる。障害は多くとも「キャロル」はじゅうぶんに、恋のお伽話なのだ。

映画のイメージどおりにホッパーの絵のカバーのかかった「キャロル」文庫版は注文したので読むつもり。読み終わったら名画座にまわった頃に再見して、映画が省略したところ、強調したところを確認してみたい。