エドワード・ヤンを初めて知ったのは1994年のこと。その年、東京国際映画祭は、まるごと京都で開催された。遷都1200年記念・・・鳴くようぐいす平安京、794年から1200年・・・にちなんでの開催だったけど、東京の映画祭をまるごと京都で・・って、なかなか大胆な決断だと今になって思う。

長く京都の学校に通っていた私にとって、映画館めぐり人生の開始は京都で、映画祭のチラシもどこかの映画館でもらったはず。映画祭なんて、ただの学生には関係のない、遠くの華やかなお祭りだと思っていたけど、チラシをよく読むと一般にもチケットは発売され、それは何故か通常の映画料金よりも安く、学生はさらに安くて800円かそこらだったと思う。夢のお祭りに参加できるのに、いつもよりチケットも安いなんて、狐につままれたよう・・・と、チケットぴあのカウンターだったかにとりあえず向かってみるとあれよあれよとチケットは買えたので騙されているのかと思った。実際に会場に行ってみて映画がちゃんと始まるまで、半信半疑の気分は抜けなかった。

学校の時間割とタイムスケジュールを照らしあわせ、複数の会場で同時進行するプログラムの中から、博打気分で映画を選んだ。せっかく気軽に観られる値段なのだから、ふだん観ない映画を観ることに決めて、小さな写真と数行の紹介の文章を読んで選んだ中に、エドワード・ヤンの映画があった。

会場に入ってみると席は前のほうで、東京から来たらしい映画関係者も多く、隣に座った女性は本で顔を見たことのある評論家だった。10代の若い観客が珍しいのか、どうしてこの映画を観に来たの?と聞かれたので、台湾の映画って観たことがなくて。と答えたら、この監督の前の映画が素晴らしくってね。と教えてくれたので、楽しみですね。などと答えた気がする。前の映画が「牯嶺街少年殺人事件 」というタイトルで、それから何年も後に観た。「90年代を代表する」といった説明がつきがちな傑作であることに加え、日本では権利の関係でなかなか上映されないがゆえに伝説化していくのはずっと後のことだったと思う。

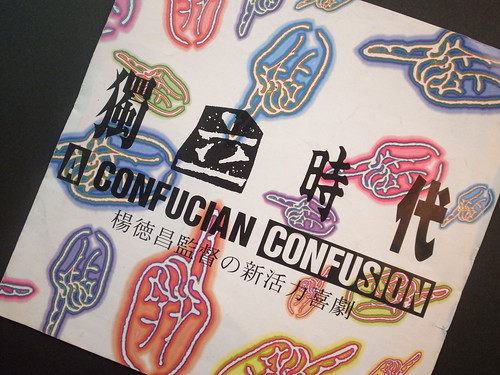

照明が消えて始まったのは「獨立時代 」というタイトルの映画で、世界でも有数の豊かな都市になった台北を舞台に、30歳前後の孤独な男女たちが登場する群像劇だった。家族と一緒に暮らす10代の学生、という自分にはずいぶん遠い、知らない国の職業を持った大人たちのはずなのに、最後のシーン、エレベーターが閉まって、開いて、暗転し、音楽が流れた瞬間、椅子に固まってもう永遠に立ち上がれないかもしれない。と感じるほど、「映画」というものが重みを持って頭上から降ってきた。

映画祭らしく、上映後にはティーチインがあり、エドワード・ヤン監督が登壇し、いくつか質問に答えていたけれど、内容を覚えていない。冷静な語り口の人だな、と思ったことは覚えている。カジュアルな服装で、背の高い人だな、と思った。サングラスをかけていたかもしれない。ティーチインが終わって会場の外に出ると、ちょうど監督も出たばかりで、1メートル先を歩いていた。やっぱり背の高い人だな、これからいくつもこの人の映画を観られる同時代の人、幸せだな、と思った。

あれから私はあちこちを移動した後、世界でも有数の豊かな都市である東京に暮らす職業を持った大人になり、登場人物たちの年齢もきっと追い越した。あの日もらったプレスシートは気まぐれに度重なる引越しに耐え、今も本棚にある。「獨立時代 」は「エドワード・ヤンの恋愛時代」という邦題で公開された。監督自身による映画の解説、そしてプレスシートだから連絡先、好きだったという鉄腕アトムにちなんだ「原子電影 」というプロダクションの名前と、台北から始まる住所と電話番号が載っている。捨てられるはずがない。